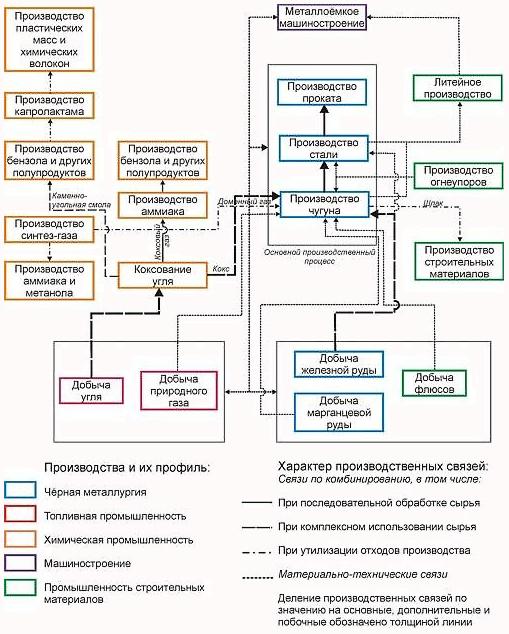

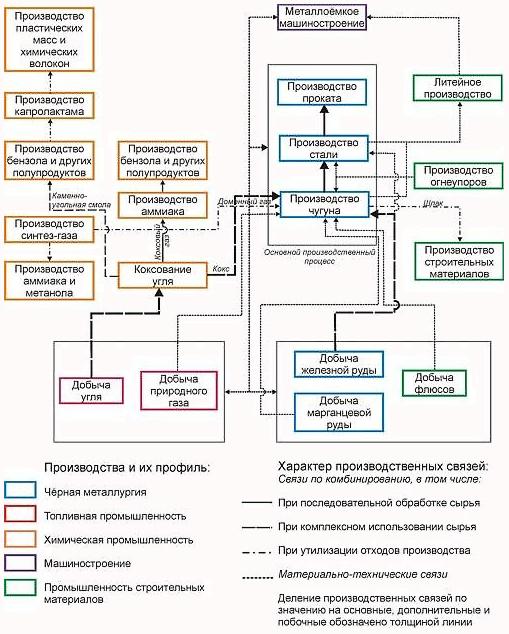

Рис. 8. Пирометаллургический цикл черных металлов (по А.Т. Хрущеву).

Часть 2. Региональная политика в системе социально-экономических отношений

2.2. Региональная политика и региональная экономика

Для решения этих и других задач в каждом регионе необходимо осуществлять совокупность мероприятий. Среди них наиболее приоритетными являются следующие:

Эта совокупность мероприятий характерна для всех регионов РФ. Различия возникают лишь на стадии их реализации, поскольку регионы располагают разными возможностями.

Регионы различаются стадиальностью развития, мощностью природно-ресурсного и социально-экономического потенциалов, уровнем инфраструктурного обустройства, геополитическим и геоэкономическим положением, количеством и качеством трудовых ресурсов.

Ведущими элементами в системе региональной экономики являются предприятия, организации и учреждения.

Понятие

«предприятие» означает «предпринимать что-либо, вести дело». В соответствии со ст. 4 Закона РФ «О предприятиях и предпринимательской деятельности», предприятием является самостоятельный хозяйственный субъект, созданный в установленном настоящим законом порядке, для производства продукции, выполнения работ и оказания услуг, в целях удовлетворения общественных потребностей и получения прибыли.

Предприятие осуществляет свою деятельность в соответствии с требованиями действующего законодательства. Оно, как правило, оформляется официально правовым образом, т.е. принимает определённую организационно-правовую форму. Названным законом для российских предприятий установлены следующие организационно-правовые формы: частное (индивидуальное), семейное предприятие, товарищество с ограниченной ответственностью, полное товарищество, смешанное товарищество, акционерное общество открытого типа, государственное предприятие, муниципальное предприятие.

В системе региональной экономики предприятия группируются по следующим признакам:

Одной из прогрессивных форм классификации предприятий является конструкция

энергопроизводственных циклов. Понятие «цикл» было введено отечественным учёным Н.Н. Колосовским. Под энергопроизводственным циклом он понимал всю совокупность производственных процессов последовательно развёртывающихся в регионах, на основе сочетания имеющегося вида энергии и сырья, от первичных форм (добычи и облагораживания) – до получения всех видов готовой продукции, которые можно производить на месте, исходя из приближения производства к источникам сырья и энергии, потребителю и рационального использования всех компонентов сырьевых и энергетических ресурсов. Им было выделено 8 циклов.

В современных условиях развития мировой, национальной и региональной экономик можно выделить следующие циклы:

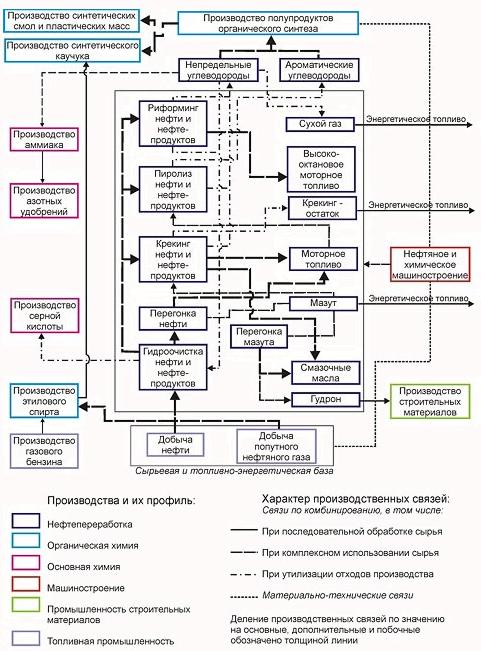

Особенности строения конкретных циклов хорошо видны на рис.8,9.

Рис. 8. Пирометаллургический цикл черных металлов (по А.Т. Хрущеву).

Рис. 9. Нефтеэнергохимический цикл (по А.Т. Хрущеву).

Если рассматривать место предприятия и их сочетаний в экономике региона с позиций теории построения больших организационных систем, то цели предприятия как системы более низкого уровня должны подчиняться требованиям развития региона как системы более высокого уровня, а само предприятие наряду с самоуправлением может подвергаться внешнему воздействию. При этом обе системы претерпевают соответствующие изменения. Исходя из этого принципа и имея ввиду основную функцию предприятия – удовлетворение определённых общественных потребностей, - любое конкретное взаимоотношение предприятий в регионе можно представить как систему элементов, включающую:

Любое предприятие функционирует в определённой организационно-правовой форме. Оно подлежит обязательной регистрации по месту расположения, т.е. на территории конкретного региона. Поэтому институционально-правовая структура является важнейшим показателем формирования рыночных отношений в регионе. Для её совершенствования и изменения в желаемом направлении разрабатываются специальные региональные программы: приватизации, развития малого бизнеса, поддержки новых организационных структур и предпринимательства и т.д. кроме того от организационно-правовой формы предприятия зависят степень государственного воздействия и формы взаимоотношений государства и предприятия.

Так, управление государственными предприятиями с полным отсутствием собственного капитала находится непосредственно в руках административных органов. Финансовая деятельность таких предприятий осуществляется в рамках бюджетов региона. Предприятия подобного рода или обеспечивают нормальную деятельность управляющего ими органа (монетные дворы, тюрьмы), или занимаются производством важнейших услуг для удовлетворения общественных нужд. Практически во всех странах в эту категорию попадают государственные и муниципальные школы, детские сады, больницы, культурные учреждения и т.д.

Так как каждой организационно-правовой форме предприятия соответствует определённая форма собственности, то, осуществляя институциональные преобразования, государственные органы управления регулируют также и отношения собственности.

В связи с повышением финансовой самостоятельности регионов происходит формирование региональных рынков инвестиционных ресурсов. Создаётся новый механизм финансирования инвестиционных программ за счёт инвестиционных фондов, формируемых в составе бюджетов. При этом акцент в инвестировании общественного производства перемещается с макроуровня государства на уровень регионов.

В каждом регионе формируется и функционирует территориально-хозяйственное сочетание предприятий, своеобразный территориально-производственный комплекс (ТПК).

Учение о ТПК знаменовало конструктивный этап науки, выход исследователей на решение практических задач совершенствования территориальной организации производительных сил и повышения эффективности размещения производства.

Ведущую роль в разработке теории ТПК сыграл Н.Н. Колосовский, давший классическое определение комплекса. Производственным комплексом называется такое экономическое (взаимообусловленное) сочетание предприятий в одной промышленной точке и в целом районе, при котором достигается определённый экономический эффект за счёт удачного (планового) подбора предприятий в соответствии с природными и экономическими условиями района, с его транспортным и экономико-географическим положением. Н.Н. Колосовский обогатил региональную экономику новыми идеями и понятиями, возникшими в результате обобщения практики отечественного строительства, выявил закономерности комплексного развития районов, разработал ряд концепций развития конкретных ТПК (Урало-Кузнецкого комбината, Прибайкальского комплекса и др.).

Творческая деятельность последователей Н.Н. Колосовского «вылилась» в оригинальную теорию ТПК как прогрессивную форму территориальной организации производительных сил, как материально-технический базис развития регионов. При этом нужно констатировать, что теория ТПК, прекрасная и конструктивная по своему замыслу, во многом оказалась нереализованной на практике. Причиной этому была тоталитарность государства, ведомственная разобщённость, некомпетентность руководителей и партийно-бюрократический монополизм в принятии управленческих решений.

Теория и практика ТПК оказались «разорванными», что породило ошибочное мнение о бесперспективности комплексного развития региональной экономики. Некорректность такого представления «разрушает» практика функционирования многих ТПК в западных странах. Поэтому нельзя отбрасывать теорию ТПК только лишь потому, что она деформировалась субъективными действиями и воплощалась в практику в изменённом виде.

В настоящее время теоретические положения развития ТПК углубляются с учётом изменившихся экономических и политических условий развития страны, социальной ориентации экономики, перехода на рыночные отношения. Перестройка российского общества отразилась на роли ТПК в структуре социально-экономической жизни регионов, привела к смещению приоритетов и целей от производительных к социальным. В результате структурных и инвестиционных изменений региональные ТПК стали функционировать как хозяйственные блоки регионов, как экономическое обеспечение жизнедеятельности людей.

Функционирование и развитие ТПК активизируют рациональное использование территориального потенциала, способствуют оптимизации внутри- и межрегиональных связей, содействуют рациональному природопользованию и охране окружающей среды.

ТПК стимулируют интенсификацию производства, развитие научно-технического прогресса и в то же время активно воспринимают его результаты и достижения. В границах комплексов широко находят своё выражение такие формы многоукладной экономики как территориальная ассоциация производителей и потребителей, специализация, кооперирование, комбинирование и интеграция производства. Развитие этих форм ведёт к рациональному сочетанию предприятий различной подчинённости и разной мощности, координации деятельности государственных, частных, акционерных и кооперативных объектов, приоритетному развитию отраслей социальной и экологической ориентации, и обеспечивающих научно-технический прогресс. В свою очередь эти отрасли, отличающиеся комплексообразующими свойствами, притягивают вспомогательные, обслуживающие и сопряжённые производства.

Внутреннюю структуру ТПК формируют первичные элементы (предприятия и производства многоукладной экономики), их связи и отношения. Воздействие региональной политики происходит, в первую очередь, на уровне конкретных предприятий. В рамках государственного регулирования имеется целый «арсенал» действенных методов. В современных условиях воздействие государства на структуру региональной экономики и конкретных предприятий осуществляется через

антимонопольное регулирование. Для этого органы государственного управления должны:

Развитие процессов приватизации, акционирования, хозяйственной интеграции приводит к тому, что в регионах формируется новая структура общественного производства и управления в виде связанных предприятий. Такая структура характерна для большего числа стран с развитой рыночной экономикой.

Система взаимодействия самостоятельно–хозяйствующего субъекта-предприятия и региона определяется стратегическими задачами развития региона и выбором конкретного механизма их реализации. Они должны соответствовать государственной и региональной экономической политике, включающей в себя бюджетно-финансовую, денежно-кредитную и налоговую политику.

Региональная политика должна гармонично сочетаться с регулирующим воздействием рынка. Главным механизмом рыночного саморегулирования является конкуренция. Чем выше конкуренция во всех сферах деятельности, тем более результативны действия рыночных механизмов. Именно конкуренция вынуждает товаропроизводителей снижать издержки производства, повышать производительность труда, улучшать качество продукции, бороться за внимание потребителей. Отсутствие или слабость конкуренции приводят к подавлению положительных функций рынка, творческой свободы в сфере экономического созидания, сознательного настроя людей.

Правила конкуренции и регламентация антимонопольного регулирования определяются государственными законами, но его практическая реализация – задача регионального и муниципального уровней. В каждом регионе необходимо повысить разнообразие объектов по величине и формам собственности, которое будет способствовать развитию экономики и повышению её эффективности.

Наряду с большими и средними предприятиями необходимо формирование системы малых предприятий. Они становятся неотъемлемым звеном региональной экономики и удачно вписываются в рыночные отношения. Для них характерны следующие индивидуальные особенности:

Становление малого и среднего предпринимательства, к сожалению, сдерживается несовершенством региональной политики. В частности, необходимо активнее вводить льготное кредитование, временное освобождение от налогов, предоставление помещений и земельных участков на льготных условиях. Не менее важной функцией региональной политики является устранение условий для криминализации экономической деятельности.

Региональная политика должна создавать условия для личной инициативы каждого работника в этом плане. Наиболее перспективны прогрессивные формы самозанятости населения: надомный труд, репетиторство, оказание юридических и других услуг. В сочетании со сложившейся территориальной структурой экономики они создают социально-экономические условия формирования новой экономической среды жизни людей.

Региональная экономика в конкретных регионах отличается разной степенью производственной диверсификации, многообразия форм собственности и хозяйствования, экономической самодостаточности. Социально-экономические уровни российских регионов характеризуются широким диапазоном от богатых (профицитных) до бедных (дефицитных) с амплитудой колебания до 12-14 раз.

В состав задач региональной политики входит выработка мер по компенсации региональных различий. Это – специальные субсидии, льготные кредиты, дотации и стимулы для расширения инвестиционной активности в отсталых регионах. Благодаря им, ранее отсталые регионы начинают прогрессировать в своём развитии, тогда как прежние лидеры могут утрачивать свои экономические позиции. Следовательно, данный процесс динамичен, он требует постоянного внимания к себе со стороны государства. Если этого не делать, то депрессивные районы вовсе остановятся в своём развитии, в них останется «экономическая пустыня».

В то же время, если не обращать внимание на развитие регионов-доноров, то остановится «локомотив» экономического роста страны, отсюда зарождается актуальность и приоритетность региональной политики в поддержании развития индустриальных районов и вывода из депрессии отсталых территорий.

Для повышения эффективности региональной экономики необходимо изменить структуру исторически сложившегося хозяйства. В ближайшие годы нужно предусмотреть не столько реконструкцию, ремонт сформированных региональных экономик, сколько их коренное переустройство, полное обновление устаревших основных производственных фондов, перевод всех предприятий на интенсивный путь развития. В связи с этим крайне необходимо кардинальная структурная инвестиционная и организационная перестройка с внедрением наукоёмких производств, новейшей техники и технологии, достижений биотехнологии, компьютеризации и т.д. Возможно придётся отказаться от ряда производств, где неразумно тратится энергия и сырьё, рабочая сила.

В ряде регионов следует активизировать

конверсию, перевод военного производства на гражданские рельсы, выпуск продукции двойного назначения. Естественно, конверсия вызывает появление новых проблем: занятости и переподготовки кадров, технического перевооружения предприятий, определения номенклатуры выпускаемой мирной продукции и др. В отдельных регионах (Свердловская, Челябинская области и др.), видимо, нужно провести частичную конверсию не только оборонных заводов, но и целого ряда предприятий тяжёлой индустрии, особенно металлургии и химии. Это позволит изменить энерго-, водо-, материалоёмкость традиционных производств, снизить техногенный пресс на природную среду.

Региональная экономика является основным источником формирования бюджетов субъектов РФ. Основными статьями их доходной части являются прибыль, налог на добавленную стоимость, акцизы, а также доходы от внешнеэкономической деятельности. Для активизации развития региональной экономики необходимы инвестиции, поступающие от отечественных и зарубежных инвесторов. Инвестиционный климат в российских регионах во многом зависит от экологических, ресурсных, социальных, политических, институциональных и других факторов, но в основе всё же лежит региональная экономика. Кредиты в развитие предприятий могут обеспечить устойчивое развитие, сбалансированность и комплексность региональной экономики.

При определении стратегии и тактики регионального развития, формирования региональной политики важно определить функциональный тип региональной экономики. В РФ можно выделить следующие типы:

Первый тип включает регионы перерабатывающей индустрии, вступившие в стадию постиндустриального развития. Это, в первую очередь, Москва и Санкт-Петербург, сконцентрировавшие «верхние этажи» промышленности и мощный финансовый капитал. Они образуют своеобразный подтип в первом типе.

Другой подтип характеризуется преимущественным развитием машиностроительных предприятий. Московская, Ленинградская, Нижегородская, Самарская, Саратовская и другие области.

Особый подтип образуют регионы со специализацией на продукции лёгкой промышленности. В него входят Ярославская, Ивановская, Костромская области.

Второй тип объединяет регионы горно-металлургического профиля. На базе чёрной металлургии функционируют ТПК Белгородской, Курской, Липецкой, Тульской, Челябинской и других областей. Функциональный профиль цветной металлургии имеют Таймырский автономный округ, Читинская область и др. Редкометальный профиль имеют Республика Саха (Якутия), Магаданская область и др.

Третий тип включает регионы с энергетической промышленностью. На базе электроэнергии функционирует экономика Иркутской области, Красноярского края и др. Топливо-энергопромышленный профиль имеет Кемеровская область, Коми республика и др.

Четвёртый тип включает регионы преимущественно с химической промышленностью. Нефтеэнергохимический профиль имеют Ханты-Мансийский автономный округ, Ичкерия и др.; газоэнергохимический – Ямало-Ненецкий округ, Оренбургская, Астраханская области и т.д. Особый подтип образуют регионы с горнохимической промышленностью (пермская область и др.).

Пятый тип объединяет регионы, экономика которых опирается на переработку биологического сырья. Он включает три подтипа: а) на базе сельского хозяйства (агропромышленный подтип) функционируют Воронежская область, Краснодарский и Ставропольский края и др.; б) на базе лесных ресурсов – Коми-Пермяцкий автономный округ, Республика Карелия и др.; в) на базе морских ресурсов – Сахалинская, Камчатская области, Корякский и Чукотский округа и т.д.

Данная типология регионов опирается на производственную специализацию ТПК. Она может быть использована в проведении федеральной политики в области регионального развития, а также прогнозировании и программировании функционирования однотипных регионов.

В каждом регионе экономика имеет внутреннюю территориальную структуру, которая во многом обусловлена территориально-организационным строением. Муниципальные образования, формирующие пространственную структуру регионов, имеют собственную муниципальную экономику. В регионах сочетается федеральная, региональная, муниципальная и частная собственность на хозяйственные объекты, что необходимо учитывать в управленческой деятельности региональных и муниципальных властей. Это особенно важно для обеспечения развития территориальных форм региональной экономики. Основными формами являются экономические узлы, центры и пункты.

Первоочередной задачей оживления региональной экономики является определение приоритетных территорий и производств перспективного развития. Для этого нужно выявить полюса территориального роста и пропульсивные отрасли хозяйства. Наиболее действенными представляются такие полюса роста, которые концентрируют высокотехнологические производства, интенсивно использующие НИОКР и способны инициировать инновационные процессы. К высокотехнологичным относятся приборостроение, электротехническое машиностроение, вычислительная и оргтехника, средства связи, авиакосмические производства, выпуск керамических материалов, биотехнологии и т.д. Во многих регионах в качестве полюсов могут стать ЗАТО (закрытые административно-териториальные образования), технополисы, технопарки, наукограды.

Контрольные вопросы